こんにちは!

今日は、背中にかっこいいトゲトゲがある恐竜、ステゴサウルスについて一緒に学んでみましょう。

🌼ステゴサウルスのきほん

- 名前:ステゴサウルス

- 科名:ステゴサウルス科

- 恐竜のなかまわけ:剣竜類

- 名前の意味:屋根でおおわれたトカゲ

- 食べ物:植物(シダ植物や低い木の葉っぱ)

- 体の長さ:約7~8メートル(大型バス1台分くらい!)

- 体の高さ:約4メートル(2階建ての家と同じくらい!)

- 体重:約2.5~3.5トン(軽自動車が700~1000㎏だから、軽自動車3台分くらい!)

- 特徴:背中に2列に並んだ大きな板と、しっぽの4本のトゲ

- 化石発見地:アメリカ、ポルトガル

- 生きていた時代:ジュラ紀中期~白亜紀前期

トリケラトプスやティラノサウルスと同じ時代に生きていたの?

ティラノサウルスやトリケラトプスより、約9000万年前に生きていたんです!

だから一緒にいたわけじゃないんです。

おなじ時代を生きた恐竜は、肉食恐竜のアロサウルス!

ステゴサウルスは、古生物学の歴史のなかでも初期に発見されました。

古生物学者のオスニエル・チャールズ・マーシュが1877年に「ステゴサウルス」となづけました。

背中の板はなんのため?

ステゴサウルスの背中にある巨大な板はなんのためにあるのでしょうか?

この板には、いくつかの大切な役割があったと考えられています。

1. 体温調節(たいおんちょうせつ)のため

板の化石を切ってなかを調べると、太い血管がはいっていた孔がたくさんあることが分かりました。

孔はアリの巣のように広がっていて、板の中には血管が網の目のように走っていました。

現在の動物の中には、オオハシのくちばしやゾウの耳、ワニの皮骨などと同じ構造です。

仕組みは・・・

あつくなった血液が板におくられる→板が空気にふれて熱を発散→つめたくなった血液が体の中にもどる→体温を下げる

2. 敵(てき)をおどすため

大きなプレートで体を大きく見せて、肉食恐竜をおどしていました。まるで「僕は強いんだぞ!」と言っているみたいですね。

3. メスへのアピール?

大きな板をもつオスのほうが、メスに人気だったかもしれません。

まだはっきりと分かっていないので、学者さんたちが研究をつづけています🦕

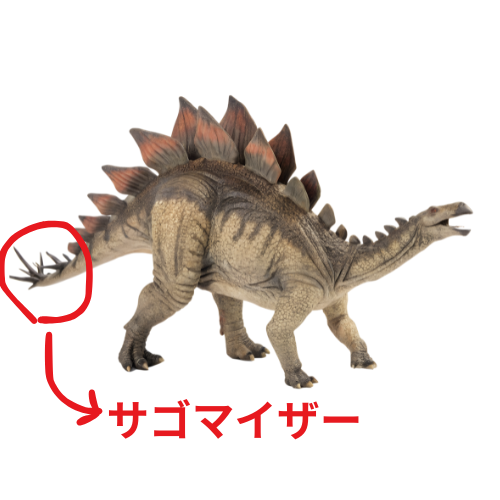

しっぽのトゲは最強(さいきょう)の武器(ぶき)🔨

ステゴサウルスのしっぽには、4本の鋭いトゲがついていました。

この武器は「サゴマイザー」とよばれています。長さが60-90センチ。

肉食恐竜におそわれたとき、強いしっぽをふり回してトゲで攻撃していました。

このトゲはとても鋭くて、実際にアロサウルス(肉食恐竜)の骨に刺さった跡が化石で見つかっています!

こどものうちは、スポンジ状のもろい構造で武器としては役にたちませんでした。

そのため、武器をもたないこどもを肉食恐竜から守るために、

親に身を守ってもらっていたかもしれません。

(剣竜類の化石は、こどもからおとなまで群れで見つかっています)

脳のサイズが小さい!

かつてはクルミ1個分のサイズといわれていましたが、現在では小さめのニワトリの卵よりも少し軽いくらい(47g)だと考えられています。

そんなに小さい脳で生きていけるの?

ステゴサウルスのような小さい脳でも生きていくことができたんです!

もっと小さい脳をもつ動物もたくさんいます。

脳化指数を見ると、現在の爬虫類の平均を1とした場合、ステゴサウルスは1.36でした。

ステゴサウルスの脳は、現在の平均的な爬虫類の脳より発達していたと考えられます。

※脳化指数(EQ)とは、動物の知能をくらべるための指標の一つ。

体重に対する脳の相対的な大きさをあらわします。体重のわりに脳がおおきいほど、その生き物は知能が高いとされています。

今日のステゴサウルス豆ちしき🌸

✨背中の板としっぽのトゲは、敵から身を守るためのたいせつな武器

✨群れで生活して小さなこどもを守っていた

✨脳は小さいけど今の爬虫類より脳化指数は高い

✨低い木やシダ植物を食べて生活していた

✨古生物学の中でも初期に発見された恐竜

次回は・・・🦕

映画ジュラシックパークシリーズに登場している「ヴェロキラプトル」を勉強するよ📚

お楽しみに🌈

🎨 ステゴサウルスのぬりえにチャレンジ!

背中のトゲトゲとギザギザのしっぽがじまんのステゴサウルス。

みんななら、どんな色をぬってみたいかな?

おうちの人といっしょに印刷して、好きな色でぬってみよう!

📄 ぬりえはこちらからダウンロードできます ↓

もっと恐竜について知りたくなったら

📚 おうちの人と図かんを見てみよう!

🏛️ 恐竜博物館に行ってみよう!

🔍 新しいはっけんをチェック!

恐竜の新しいはっけんは今でも続いています。 ニュースで「新しい恐竜が見つかった!」という話があったら、 おうちの人と一緒に調べてみよう!

📖 このブログについて

記事の参考資料や作成方針は こちら をご覧ください。

最後まで読んでくれてありがとうございます🌈

コメント